日常でもマンションなどでは、TVや音楽の音、扉を閉める音、話し声というように気になる音があります。場合によってはご近所迷惑となりトラブルに発展することもあります。

トラブルを未然に防ぐ防音対策をおススメします。

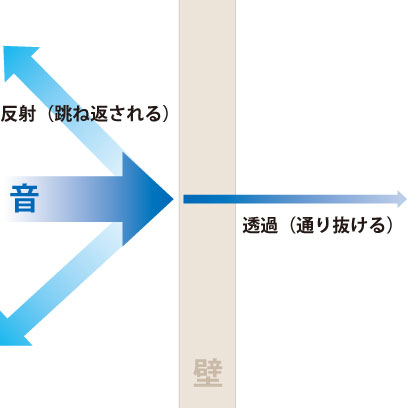

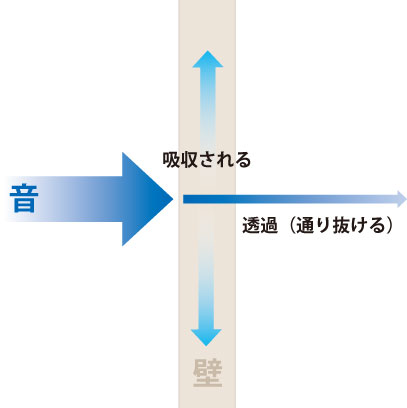

実際、防音工事というのは、音を遮る「遮音」と音を吸収する「吸音」の対策を行う工事になります。

音の種類と対策

「音」とは音源から発したものが空気の振動として耳に届くもので、いわゆる「空気の振動」です。音には、空気中を伝わって耳に届く「空気音」と、床や壁など固定物から伝わって聞える「固体音」の2種類があります。

空気音:車の騒音、人の話し声など→吸音材などを使い音源との間を埋める対策

固定音:階上の足音など→振動を吸収する対策

音の三要素と単位

音の強さ:dB(デシベル)、相対的な表現。

音の高さ:hz(ヘルツ)、周波数。1秒間に空気が何回振動するか表す。

音色:音は振動ですが、音波の波形。

「音を防ぐ」防音とは?

防音とは、、 「遮音」と「吸音」があります。

遮音音を遮る

外部からの音を遮断したり、内部の音を外にもらさないように壁、ドア等に遮音材を用います。

吸音音を吸収する

音の反響を小さくするように吸音材(音を吸い込む材料)を、壁や天井の表面に貼ります。

音の大きさの目安

一般的に日常生活で「静かだ」と感じるのは45dB(デシベル)以下と言われています。

| 100dB | ピアノの大きな音 |

|---|---|

| 90dB | 大声による独唱、ペットの鳴き声 |

| 80dB | 大声(笑い声、口喧嘩)、TVの大きさ、トイレの排水音 |

| 70dB | 普通の声、TVの音、電話のベル、交通量の多い交差点の騒音 |

| 60dB | 静かな会話、静から乗用車の音 |

| 50dB | 台所の換気扇の音、通常の住宅地 |

| 40dB | 静かな住宅の昼、図書館 |

| 30dB | ささやき声、郊外の深夜 |

| 20dB | 置き時計の秒針の音(前方1m)、木の葉のふれ合う音 |

防音になりうる生活音

楽器音(ドラム・ピアノ・ギター・トランペット・三味線など)

ペットの鳴き声や足音

子供の足音・赤ん坊の鳴き声

ダンスや舞踊・エクササイズの足音

防音工事を施す場所

床

カーペットやフローリングなど床材は様々ですが、人気のフローリングは音や振動が伝わりやすいものです。マンションでは、遮音等級のついたフローリングを使用するケースも多くなっています。

壁・天井

壁の建材が薄かったり、緩衝材がなかったりすると音が漏れやすくなります。壁や天井の内部に吸音材を入れたりボードを張るなどの対策をします。

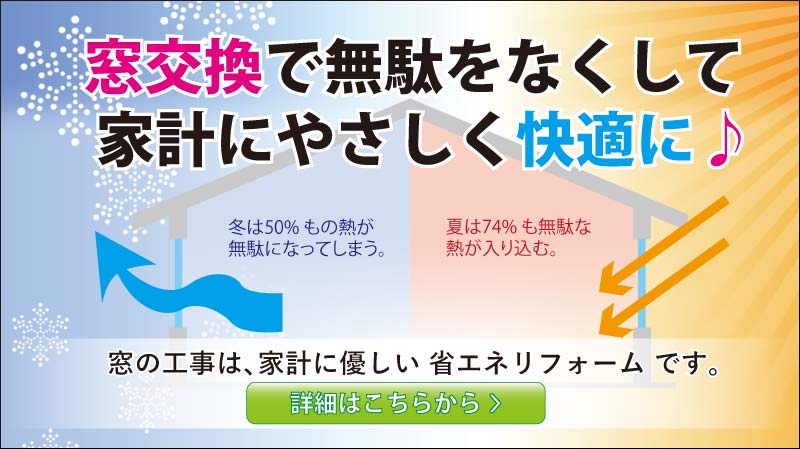

窓

サイズや位置にも寄りますが開口部となるので音漏れが気になります。防音カーテンや防音ボードを利用して対策をします。

ドア

壁の建材が薄かったり、緩衝材がなかったりすると音が漏れやすくなります。防音専用のドアに交換などしていきます。

防音工事に使われる建材

床 防音カーペット、防音マット、フローリングなど

壁 防音パネル 吸音パネル、遮音材(ロックウール、グラスウールなど)など

窓 2重サッシ、遮音カーテン、吸音パネルなど

防音リフォームの施工例

防音工事の施工例をご紹介します。

お問合わせ・お見積り

お問合わせ・お見積り