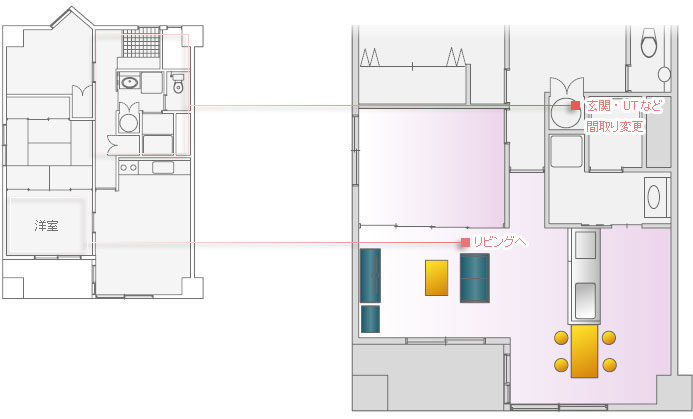

トータルリフォーム

M様邸 増改築工事 内装編

| 住宅の種類 | 戸建 |

|---|---|

| 建築構造 | - |

| 築年数 | 30年 |

| 施工地 | 札幌市手稲区 |

| 施工日数 | 3ヶ月 |

| 施工年 | 2011年 |

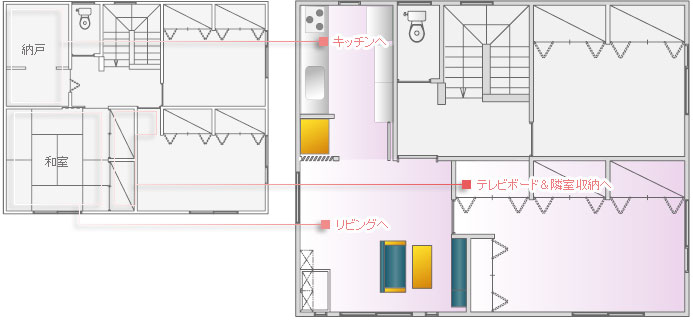

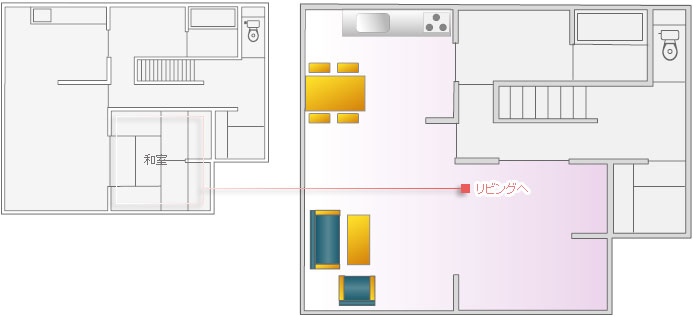

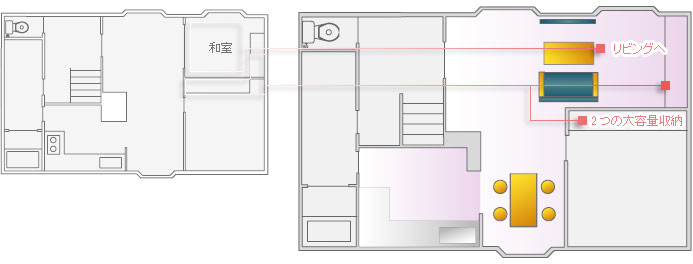

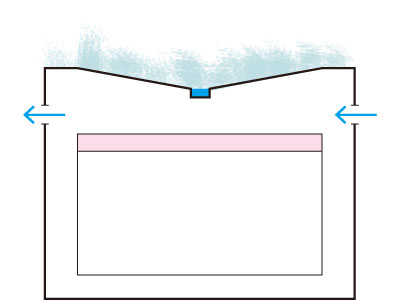

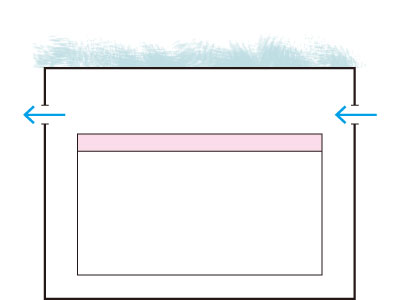

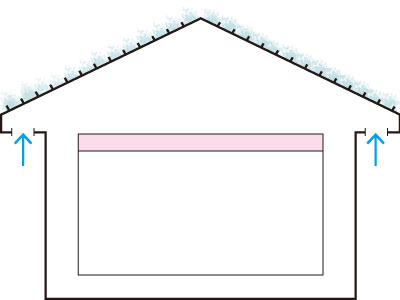

| 施工内容 | 施工内容(外装・内装含む): 屋根葺き替え、煙突解体 、外壁~既存モルタル壁撤去の上金属サイディング張り 、車庫(及び物置)の既存土間、解体撤去の上、土間コンクリート打設(?200?)、樹脂サッシ(Lo.E)全交換、断熱玄関ドアに交換、断熱材の全入替、壁~GW100、床~GW150、小屋裏~GWブローイング200、システムキッチンL=2550(IH、食洗機等)サンウェーブアミィ、UB1216(TOTOサザナ)、トイレ(INAXアメージュV)、洗面台W=750(INAX・PT)、ノーリツ壁掛けボイラー(フルオート)、取替え、電気オイルヒーター取付(6ヶ所)、居間~床暖パネル、床~木質フロアーの取替え、壁天井~クロス張替、木製建具~全取替え、置畳敷き、玄関アプローチ鉄骨階段取替え、車庫前~電気ロードヒーティング設置、シャッター取替え、ウッドデッキの新設 |

| 施工費用 | リフォーム費用:約1,550万円(外装・内装含む) |

| 家族構成 | - |

| 間取り | 3LDK |

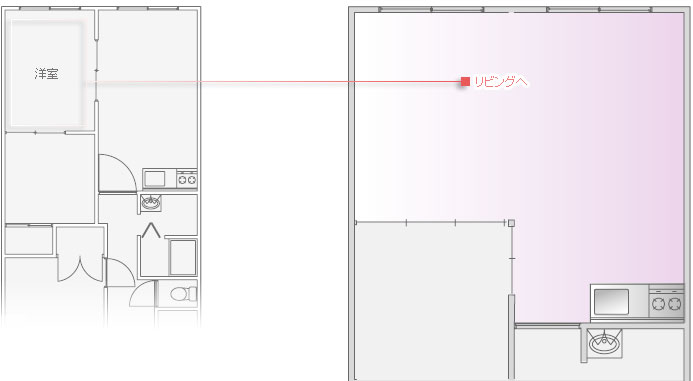

内装施工例

カーペットからフローリングに 他

| 住宅の種類 | マンション |

|---|---|

| 建築構造 | - |

| 築年数 | 35年 |

| 施工地 | 札幌市手稲区 |

| 施工日数 | 4日間 |

| 施工年 | 2024年 |

| 施工内容 | - |

| 施工費用 | フローリング張替え(リビング、洋室2部屋)、畳表替え、換気口交換、建具修理 |

階段のリフォーム【札幌市手稲区】

戸建リビングカーペット貼替【札幌市手稲区】

水廻り施工例

ブリティッシュ・トラディショナルスタイルのトイレ空間 他

| 住宅の種類 | 戸建て |

|---|---|

| 建築構造 | - |

| 築年数 | - |

| 施工地 | 札幌市手稲区 |

| 施工日数 | 2日間 |

| 施工年 | 2018年 |

| 施工内容 | トイレ:便器交換、天井・壁クロス張替、クッションフロア貼り替え UT:洗面化粧台交換、クッションフロア貼り替え |

| 施工費用 | 約95万円 |

両親へ贈る、トイレ改修工事

| 住宅の種類 | - |

|---|---|

| 建築構造 | - |

| 築年数 | - |

| 施工地 | 札幌市手稲区 |

| 施工日数 | 2日間 |

| 施工年 | 2017年 |

| 施工内容 | トイレ交換、天井・壁 クロス貼替、クッションフロア貼替 |

| 施工費用 | 約30万円 |

| 家族構成 | - |

| 間取り | - |

外装・エクステリア施工例

リフォームドア交換工事【札幌市手稲区】

| 住宅の種類 | 戸建て |

|---|---|

| 建築構造 | - |

| 築年数 | - |

| 施工地 | 札幌市手稲区 |

| 施工日数 | 2日間 |

| 施工年 | 2014年 |

| 施工内容 | リフォームドア交換 |

| 施工費用 | お問合せください。 |

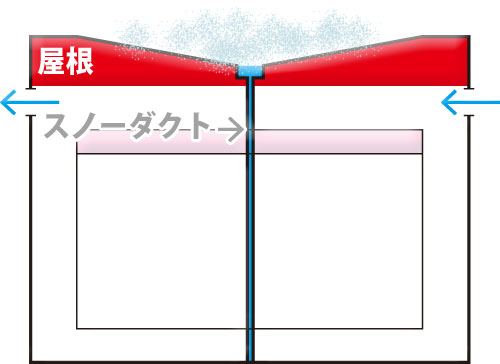

M様邸 増改築工事 外装編

| 住宅の種類 | 戸建 |

|---|---|

| 建築構造 | - |

| 築年数 | 30年 |

| 施工地 | 札幌市手稲区 |

| 施工日数 | 3ヶ月 |

| 施工年 | 2011年 |

| 施工内容 | 施工内容(外装・内装含む): 屋根葺き替え、煙突解体 、外壁~既存モルタル壁撤去の上金属サイディング張り 、車庫(及び物置)の既存土間、解体撤去の上、土間コンクリート打設(?200?)、樹脂サッシ(Lo.E)全交換、断熱玄関ドアに交換、断熱材の全入替、壁~GW100、床~GW150、小屋裏~GWブローイング200、システムキッチンL=2550(IH、食洗機等)サンウェーブアミィ、UB1216(TOTOサザナ)、トイレ(INAXアメージュV)、洗面台W=750(INAX・PT)、ノーリツ壁掛けボイラー(フルオート)、取替え、電気オイルヒーター取付(6ヶ所)、居間~床暖パネル、床~木質フロアーの取替え、壁天井~クロス張替、木製建具~全取替え、置畳敷き、玄関アプローチ鉄骨階段取替え、車庫前~電気ロードヒーティング設置、シャッター取替え、ウッドデッキの新設 |

| 施工費用 | リフォーム費用:約1,550万円(外装・内装含む) |

| 家族構成 | - |

| 間取り | 3LDK |

お問合わせ・お見積り

お問合わせ・お見積り